生まれて初めての生コン車を読んでの生コン打設の日です。

朝6時の気温は1℃で車のガラスは凍っています。大丈夫だろうか?

打設時はバタつくので写真があまり撮れないと思います。

打設場所全体に水を撒きます。

ブルーシートを引いて芝生養生。

渡板設置。

道具を近くに。

カンジキスリッパも所定の位置に。

① 生コン車

7時半頃に道具など準備し、養生シートを敷いていたら生コン業者から電話があり、「今日は予定通りで良いか?」「OKです。」といったやりとりをして8時に生コン車がやってきました。

写真のように駐車場より400ミリ程度レベルが高い所にネコを置いて生コンをもらって運ぶ予定です。

生コン業者さんは敢えて4トン車(小型)できてくれたようですが、その分少し高さが足りないので排出部を一番上まで持ち上げていました。先に伝えておくべき内容でしたね。

今日の注文の生コン1.25㎥は私の計算上では南側3箇所分いけそうでしたが、生コン業者の社長曰く、少し足りなくなるとの予想です。このため南側2箇所と水栓前スペース、レイズドベッド1の南側スロープを打設し、足りなくなったところで次回打ち足せるような納め方とすることに決定しました。

いよいよ始まります。

② 生コン打設

生コン者からネコに生コンをもらって手押しで5m程運びます。15回位ザザッと撒きました。業者の社長さんからコンクリは奥側から引っ張って調整する方が楽だと教えてもらい、なるべく奥目にレベルより少し高めに撒いて、周囲をふみふみしてから自作トンボにて手前に揺らしながら水勾配に合わせてゆっくりと引いてレベル調整をしていきます。

生コンは思っているよりも柔らかいのですが、動かすとなると重たくて押すより引くことで調整する方が確かに楽です。この時に高さのガイドとなる木杭の周辺を先にコテを使って杭の周囲をその高さにします。外側の木枠の高さとつなぐように凸凹を慣らしていきました。

最初の枠内を大雑把に整えると、社長から「次行こう。」との声がかかり生コン車を動かしてもらい、今度は排出部分を伸ばして直接型枠内に流してもらいました。ここでもトンボで大雑把に整えましたがなんとなく奥が一部低い感じで後で修正が必要です。

またも、生コン車を移動させて、水栓前スペースにも直接流してもらいました。

残りの量を確認してもらい、レイズドベッド南側スロープにネコで10杯位撒いて大雑把にレベル調整。

「舟とネコに残りは入れとくから、それで調整すればよい。」とのことでその通りにします。

数回運んでこんな状態です。

ここはこれくらいの量になりそう。

立ち水栓前は少なかったのですぐに調整できました。

スロープにも生コン投入。

予定していた量が入りました。

③ タンパー

社長から「まずは網で叩いてみて。」とアドバイスをもらいましたのでやってみます。

型枠近くの端っこをふみふみし、タンパーを端っこにセットしてから両手で持ち上げてバシバシと叩いていきます。石を沈め気泡を抜く効果があるとされていますので、少しずつ移動しながらしっかり叩きました。タンパーにはゴムのシートがボルト止めで付いているので、最初のセット位置に杭があると少し邪魔でしたが、叩きながら引っ張ってくるとゴムシートのおかげで表面がとても綺麗になります。タンパーで叩ける部分は全て叩いてみました。

予定量を投入しふみふみ、ざっくり水勾配に合わせたレベル出し、タンパーたたき、プラコテ

こちらもタンパーで叩いてからプラコテでざっとならしました。

レベルだけ合わせた所です。

ネコ、タンパーなど役目が終わった道具を洗います。

④ お会計

1時間強で生コンを打設し、次の現場が10時とのことなので早めに精算します。

1.25㎥で27500円、現金で払って領収書をもらいました。

⑤ 1回目のならし

少し低いところには、調整分の生コンをシャベルで放り投げていきます。この時、飛沫が建物に飛びましたが、準備していた養生シートで問題なし。

打設後に周辺部ふみふみと全面的タンパーだけもう一回やりました。打設直後の表面の水は1時間程度で引いてくると聞いていましたが、2時間経ってようやく引いてきた感じです。気温が低いせいでしょう。予報では最高気温15℃。

天気も良く太陽が昇るとだんだんと暖かくなってきました。

10時頃に、プラコテと仕上げコテを持って、コンクリに乗らなくてならすことができる端っこからコテをあててみました。表面は水分が多く、一見すると綺麗に見えますが、コテに角度つけて擦るとガガッという音がして上の方に有る小石が引っかかります。少し力を入れて何度か往復すると音が減ってきます。動かしながら音と手応えの変化が出るまで繰り返し、音がしなくなってきたら仕上げコテの角度を寝かせ、コテでサーっとコの字にならし、少し場所移動をします。

一通り周囲部が終わったので、カンジキスリッパを長靴に取り付けてから、恐る恐るコンクリに乗りましたが、まだ10㎜弱は沈む感じです。結構な跡がつくため不安になります。

コの字でのコテならしを繰り返し、全体をならしていきます。今日の仕上げ面積は13.6㎡位ですが、1回目のならしで90分位掛かりました。

休む間もなく、使い終わった道具を洗って待ちます。

1回目ならしは周辺から

スロープもならします。

立ち水栓前も1回目。だいぶ綺麗になってきた。

1回目が終わると水が出てきて水盤に見えてきます。

しばらく待ちなので道具は水につけておきます。

⑥ 2回目のならし

風もなく、暖かい日差しで段々と生コンの表面の色が変わってきたように見えます。指で触って少し痕がつくくらいに2回目と聞いていましたが、まだかなり痕がつきますので更に1時間程度待ってから、端っこからコテならしを始めました。

仕上げコテでコの字に動かしますが、初めは少し力を入れて薄く削る感じとでもいうのか、何度か大きく動かすとノロが少しずつ出てきます。素人なのでコテの端っこが刺さって痕がついたり、小石が出てきて穴が開いたりします。こんな時はその部分を集中していじってはいけません。大きくコの字に動かしながら出てきたノロを穴に乗せて、またコの字に動かすと大分綺麗になってきます。

コテの音が変わってきたら軽く撫ぜる感じでコの字に動かし、仕上がったらもう触らないで次に行きます。

触りすぎると同じ繰り返しになりドツボにハマります。(バタバタで写真が撮れていません。)

しっかりしごいてかなり綺麗に見えます。

初めてにしてはいい感じ。

かなり綺麗に見えます。

整った感じです。

出来た!と叫びたい。

⑦ 面コテ

水勾配の手前側はコンクリに乗らずに一度コテをあてましたが、奥側は一度もコテをあてていない事に気づき、急遽端っこから面コテをあててみました。すると固まりつつあるコンクリートの角にも沈んでいない小石が入っていて、それに当たると周囲のコンクリも持っていかれます。面コテをやめて、仕上げコテを差し込んで少しテーパーを取るようにしてみましたが、結果は綺麗になりませんでした。角があって良くなければ後でサンダーかければ済む話です。固まり始めてからの加工は良い結果になりません。面コテ使うなら1回目のならしからしっかりと擦らないと綺麗にいかないことを学びました。(バタバタで写真が撮れていません。)

一応、面コテを使ってみました。

手前側だけ面コテを入れてみました。

⑧ ハケ引き仕上げ

本来は今日の仕上げは全てハケ引き仕上げの予定でしたが、自分の思っていた以上に綺麗だと思うので、レイズドベッド南側スロープ以外はコテ仕上げのままに変更しました。

スロープは幅が300㎜しか有りませんが、ホウキは450㎜。ホウキの先端を少し斜めにしたまま、上から下に引いてみました。

表面は結構硬くなっていますが意外にホウキの痕がつくもので、1回で終了しました。(バタバタで写真が撮れていません。)

縦引きです。

滑らなそう。

次回の打設時用にこんな感じにしました。

こちらも打ち継ぎ用に斜めにしています。

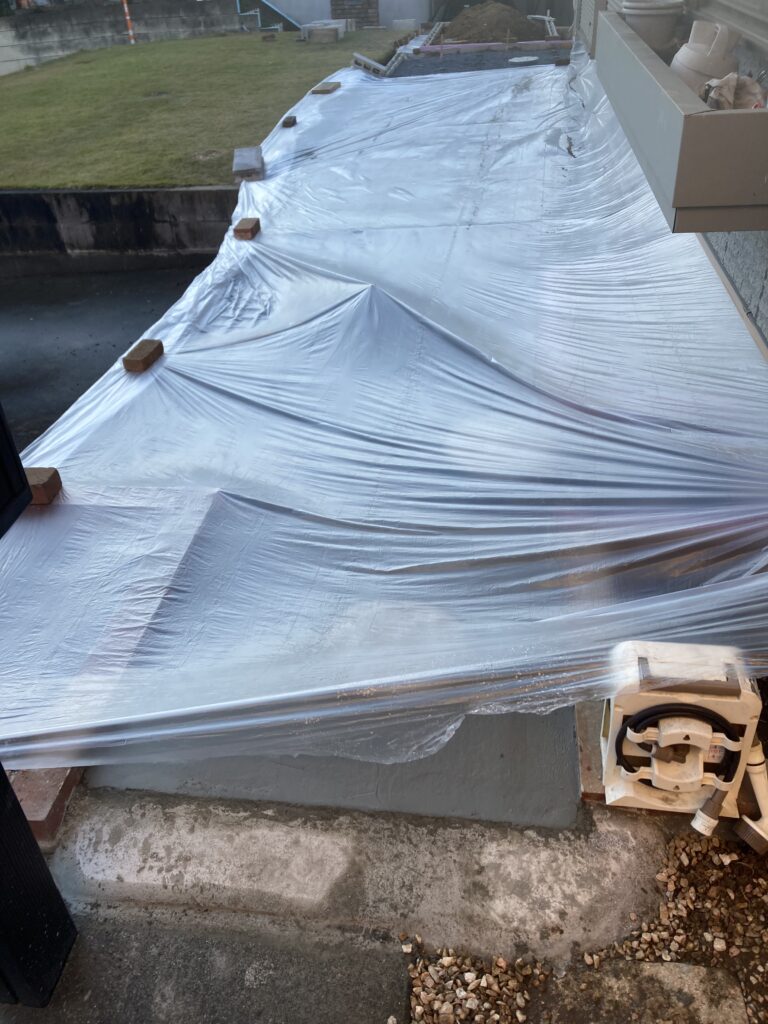

⑨ 養生

昨日仕込んだ養生ビニール(マスカー)を広げます。

これはコンクリートの初期硬化は24時間程度と言われているので、その間は氷点下にならないための備えです。

また、3−5日間は硬化のために湿度(水分)も必要なので、急速に乾燥しないためにも良いと思います。

明日の早朝に氷点下にならないことを祈りつつ。

ビニールのある部分だけでも養生します。

バッチリ養生。

これならなんとかなりそう。

⑩ 反省点

気温と生コンの関係は経験者でなければ読みきれないものだと思います。時間、タイミングが限られる中で今日は朝から作業できたことが時間的に良い方に味方してくれたと思います。

一方で生コン1.25㎥で仕上げ13.6㎡の作業がどの程度のものか、自分でどこまでできるのかは能力次第なのが分かりました。私には今日の時間で今日の量が限界量だと思います。あと生コン1㎥頼んでいたら夜になっても終わらず、コンクリは固まってしまうという恐ろしい状況になっていたと思います。

体力も相当使いますが、足腰も慣れない変な格好が長く続くので結構腰にきています。コテも力を入れるので、慣れていないこともありますが手袋してもマメが3個できました。

カンジキスリッパですが、長靴で履くと踵が外れることがあり、自分的にはあまり使い易く感じませんでした。

カンジキスリッパで柔らかい時に乗って付けた痕が最後まで平滑に慣らしきれなかったようで、2回目の仕上げでも修正でききれず、硬化後に凸凹した感じのところもあります。

では踏み板が良いかと言えば大きな面積で沈むので、これも直すのに一苦労します。乗るタイミングが早かったのかもしれません。

私なりの結論は素人は、ならしの時は生コンに乗らずに表面を仕上げられる段取り(仮設)ができると一番いいと思います。

例えば中央に荷重かけられてレベルにもなるレンガなどを先に設置して、作業に十分な足場板を渡して仕上げていくとかです。

両側に足場板を渡す方法もありますね。

残った分を年内にやってスッキリ年越しできるか検討してみます。

コメント